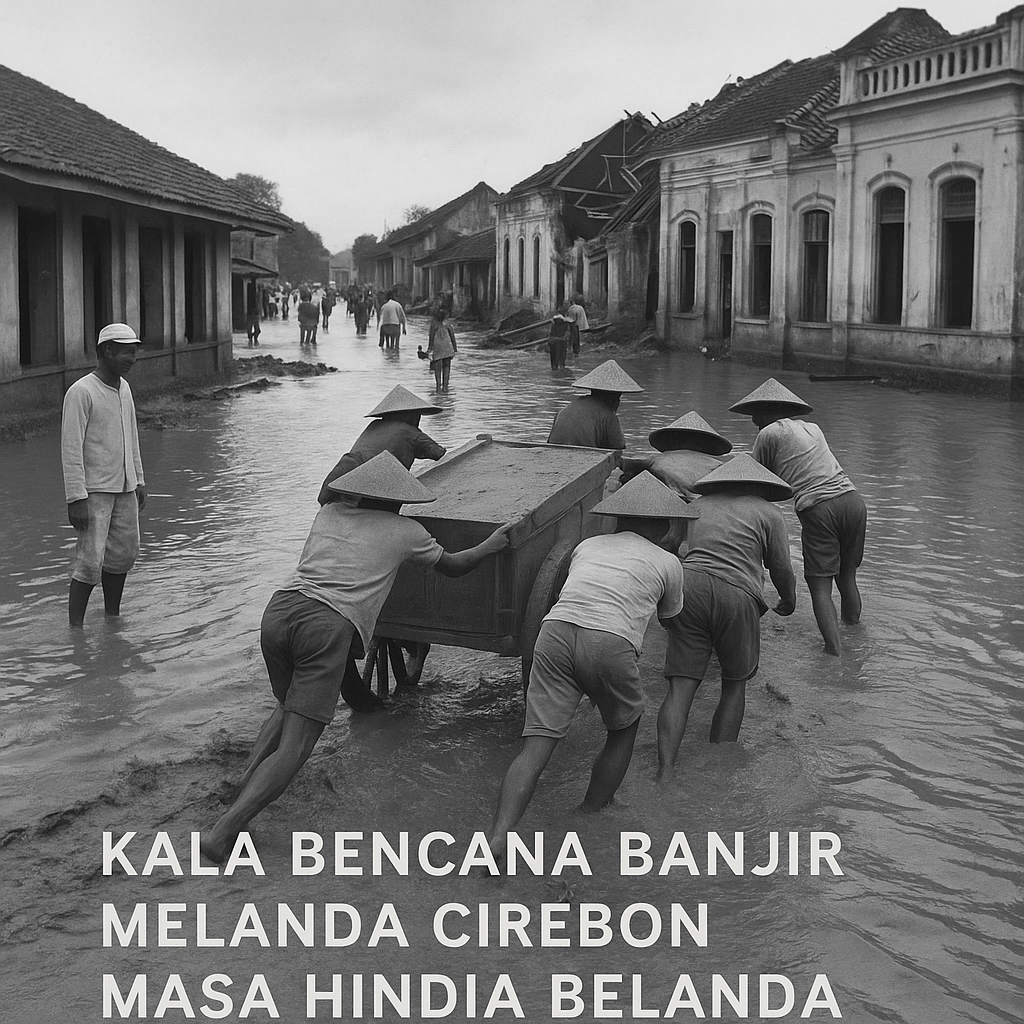

Kala Bencana Banjir Melanda Cirebon Masa Hindia Belanda

Cirebon, sebuah kota pelabuhan penting di pesisir utara Pulau Jawa, memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan peradaban.

Namun, di balik kejayaan masa lalu, wilayah ini juga tak lepas dari bencana alam, salah satunya adalah banjir besar yang melanda pada masa Hindia Belanda.

Di tengah penjajahan dan kebijakan kolonial yang seringkali tidak berpihak pada rakyat pribumi, bencana tersebut menjadi ujian nyata bagi ketangguhan warga Cirebon.

Artikel ini mengulas secara mendalam bagaimana banjir besar di masa kolonial Belanda berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Cirebon, serta bagaimana respons pemerintah kolonial dan warga lokal dalam menghadapi musibah tersebut.

Kondisi Geografis Cirebon dan Kerentanannya terhadap Banjir

Secara geografis, Cirebon terletak di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kota ini juga dialiri oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Sukalila dan Sungai Kriyan. Kombinasi antara curah hujan tinggi, sistem drainase yang buruk, serta alih fungsi lahan pada masa kolonial membuat wilayah ini rentan terhadap banjir.

Di masa Hindia Belanda, pembangunan infrastruktur kota lebih difokuskan pada kawasan perdagangan dan administrasi kolonial. Sementara itu, daerah tempat tinggal warga pribumi, yang sebagian besar berada di pinggir sungai, kurang diperhatikan dan tidak dilengkapi sistem saluran air yang memadai. Ketimpangan infrastruktur inilah yang menjadi faktor utama penyebab banjir besar di masa tersebut.

Catatan Sejarah: Banjir Besar di Awal Abad ke-20

Salah satu catatan penting mengenai banjir besar di Cirebon terjadi pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1920-an. Berdasarkan laporan surat kabar De Indische Courant dan dokumen kolonial lainnya, banjir disebabkan oleh hujan deras selama berhari-hari yang membuat beberapa tanggul sungai jebol. Air meluap ke pemukiman warga, merendam sawah, dan memutus jalur transportasi darat.

Akibatnya, ribuan warga kehilangan tempat tinggal, panen gagal, dan wabah penyakit mulai menyebar. Sekolah-sekolah dan pasar terpaksa ditutup, dan roda ekonomi melambat drastis. Kawasan pesisir yang menjadi titik pengiriman hasil bumi ke Batavia pun terganggu, sehingga berdampak pada perdagangan ekspor-impor Belanda.

Respons Pemerintah Kolonial: Simbolik dan Terbatas

Pemerintah kolonial Hindia Belanda memang memberikan respons atas bencana tersebut, namun sebagian besar bersifat simbolik dan terbatas. Bantuan diberikan terutama kepada kawasan vital kolonial seperti kantor dagang, pelabuhan, dan permukiman elit Eropa. Sementara itu, masyarakat pribumi dibiarkan bergulat sendiri dengan lumpur dan genangan air.

Dalam arsip Belanda ditemukan data bahwa bantuan berupa bahan makanan, tenda darurat, dan obat-obatan memang dikirim, tetapi distribusinya sangat lambat. Banyak warga mengeluhkan bahwa hanya kelompok tertentu yang mendapatkan bantuan, terutama mereka yang dekat dengan tokoh pribumi yang beraliansi dengan pemerintah kolonial.

Kritik terhadap sistem kolonial pun mulai mengemuka. Surat kabar berbahasa Melayu seperti Djawi-Hisworo dan Pewarta Soerabaia menyoroti ketidakadilan ini dan menyuarakan keresahan rakyat kecil yang menjadi korban.

Ketangguhan dan Solidaritas Warga Lokal

CERDAS4D Di tengah minimnya bantuan dari pemerintah kolonial, warga lokal menunjukkan ketangguhan luar biasa. Gotong royong menjadi kunci utama dalam menghadapi musibah. Warga yang rumahnya masih aman membuka pintu bagi tetangga yang rumahnya hanyut atau rusak. Dapur umum dibuka secara swadaya, dan para pemuda desa membantu evakuasi warga lansia dan anak-anak ke tempat yang lebih aman.

Peran tokoh agama dan masyarakat sangat menonjol dalam situasi ini. Masjid dan surau dijadikan tempat penampungan sementara. Beberapa pemilik tanah yang dermawan bahkan membebaskan sewa lahan pertanian selama satu musim tanam sebagai bentuk solidaritas terhadap para petani yang gagal panen.

Solidaritas sosial inilah yang memperkuat ketahanan masyarakat Cirebon dalam menghadapi bencana, meskipun harus berjuang dalam keterbatasan dan tekanan penjajahan.

Dampak Sosial dan Ekonomi Pasca-Banjir

Pasca banjir, Cirebon mengalami masa pemulihan yang cukup panjang. Banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian dan terpaksa merantau ke kota-kota lain seperti Batavia dan Semarang untuk mencari pekerjaan. Sebagian petani tidak mampu menanam kembali karena kehilangan benih dan alat pertanian.

Di sisi lain, bencana ini juga menyebabkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan sistem drainase. Beberapa kalangan intelektual bumiputera mulai mendorong pemerintah kolonial untuk lebih serius dalam perencanaan tata kota, terutama di wilayah-wilayah pesisir yang rawan bencana.

Baca juga:Amukan Banjir di Kabupaten Cianjur

Pengaruh Banjir Terhadap Perlawanan Sosial

Tidak bisa dipungkiri bahwa bencana banjir juga turut menyumbang pada meningkatnya sentimen anti-kolonial di kalangan rakyat.

Ketidakadilan dalam distribusi bantuan, ketimpangan pembangunan, dan pengabaian terhadap keselamatan

warga pribumi mendorong lahirnya kesadaran kolektif bahwa penjajahan bukanlah sistem yang adil.

Banyak tokoh pergerakan kemerdekaan di Cirebon yang kemudian menjadikan pengalaman bencana

ini sebagai narasi perjuangan, menuntut hak-hak rakyat untuk hidup layak dan bebas dari penindasan. Sebuah bukti bahwa di balik bencana, tersimpan potensi perubahan sosial yang besar.

Warisan Sejarah dan Pelajaran Masa Kini

Peristiwa banjir besar di masa Hindia Belanda bukan hanya bagian dari sejarah bencana alam, tetapi juga cermin dari ketimpangan sosial dan ketangguhan rakyat.

Hingga kini, Cirebon masih menghadapi tantangan banjir setiap musim hujan, namun kini dengan infrastruktur dan kebijakan yang mulai lebih berpihak pada masyarakat.

Pelajaran dari masa lalu menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak adil hanya akan memperbesar risiko bencana.

Perlu ada integrasi antara pengelolaan lingkungan, kesadaran sejarah, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kota yang tangguh terhadap bencana.

Kesimpulan

Kala bencana banjir melanda Cirebon di masa Hindia Belanda, yang muncul bukan hanya penderitaan, tetapi juga keteguhan hati dan solidaritas sosial rakyat. Di tengah ketimpangan dan ketidakpedulian pemerintah kolonial, warga lokal tetap bertahan, saling membantu, dan membangun kembali kehidupan dari puing-puing bencana.

Pengalaman ini menjadi warisan penting yang tidak hanya layak dikenang, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun masa depan yang lebih adil dan tangguh dalam menghadapi bencana serupa.

Leave a Reply